明朝洪武二十四年(1391年),安徽池州的举人黄观前往京城参加科举会试。在众多考生中,他脱颖而出,顺利获得了“会元”的桂冠。几日后,皇帝朱元璋亲自主持殿试,黄观凭借卓越的策问表现,得到了朱元璋的高度认可,最终被钦定为状元。此消息在朝廷内外掀起了巨澜。

根据《池州县志》记载,黄观在南京乡试时就已经取得了“解元”的成绩,之后他成功斩获会元与状元,堪称“连中三元”。此外,黄观在池州的县试、府试以及院试中,均名列第一,因此得以封为“小三元”。今天我们常提及的“六元及第”便源自于他,这个荣耀的称号便是“小三元”与“大三元”合并后的结果。

自隋唐开创科举制以来,黄观便成为了首位成功斩获六元之荣的学子,而且他的六元及第,是连续无断的,堪称千古一绝。然而,黄观的这一成就并非毫无争议,尽管他的才学无可挑剔,但关于他是否真正完成了六元及第的说法,存在一定的争议。尤其是“解元”这一部分的记载,仅见于地方志而未见于《明史》之类的正式历史文献。因此,虽然他受到广泛尊重,但一些人对他“六元及第”的名号持怀疑态度。

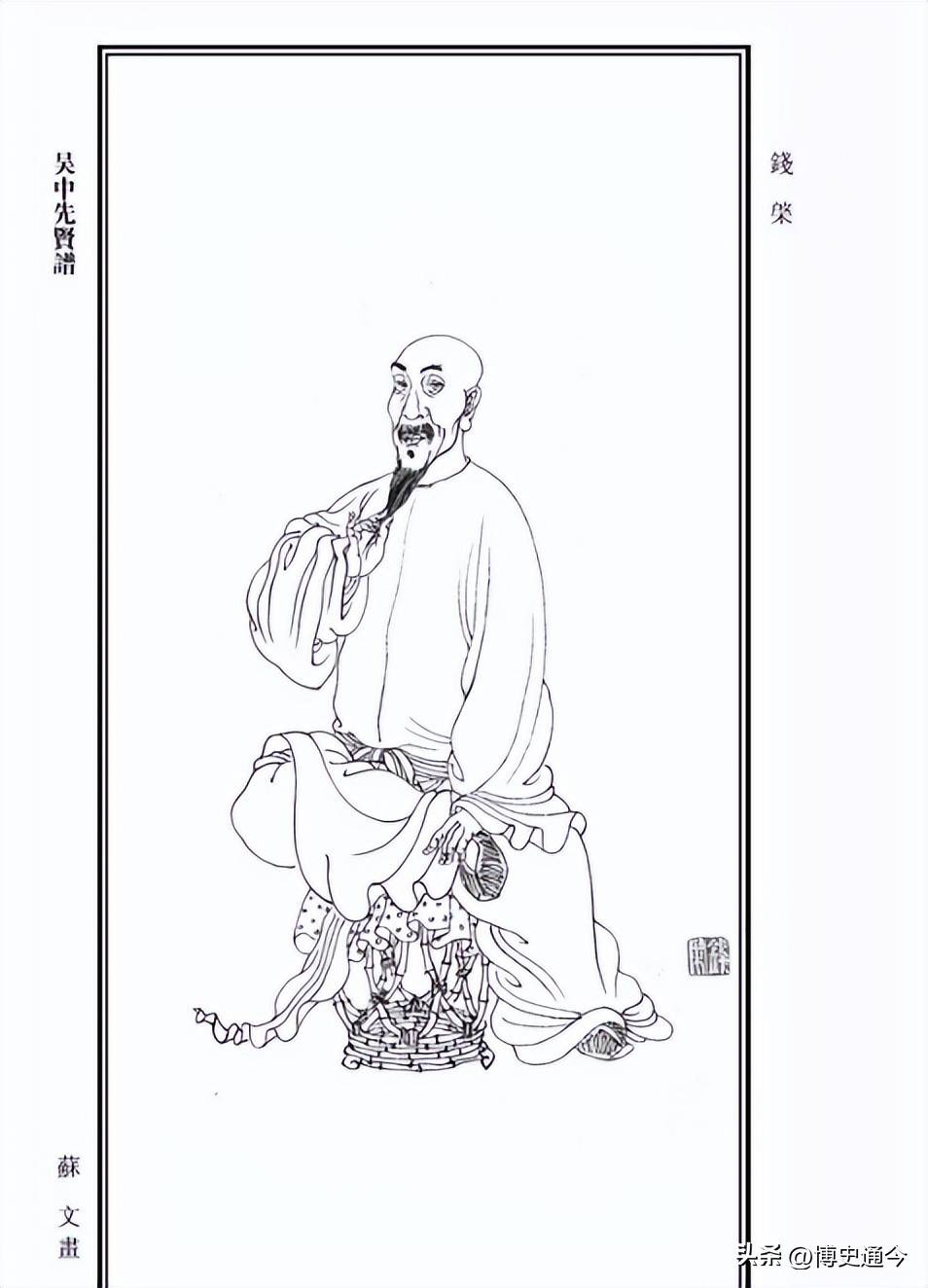

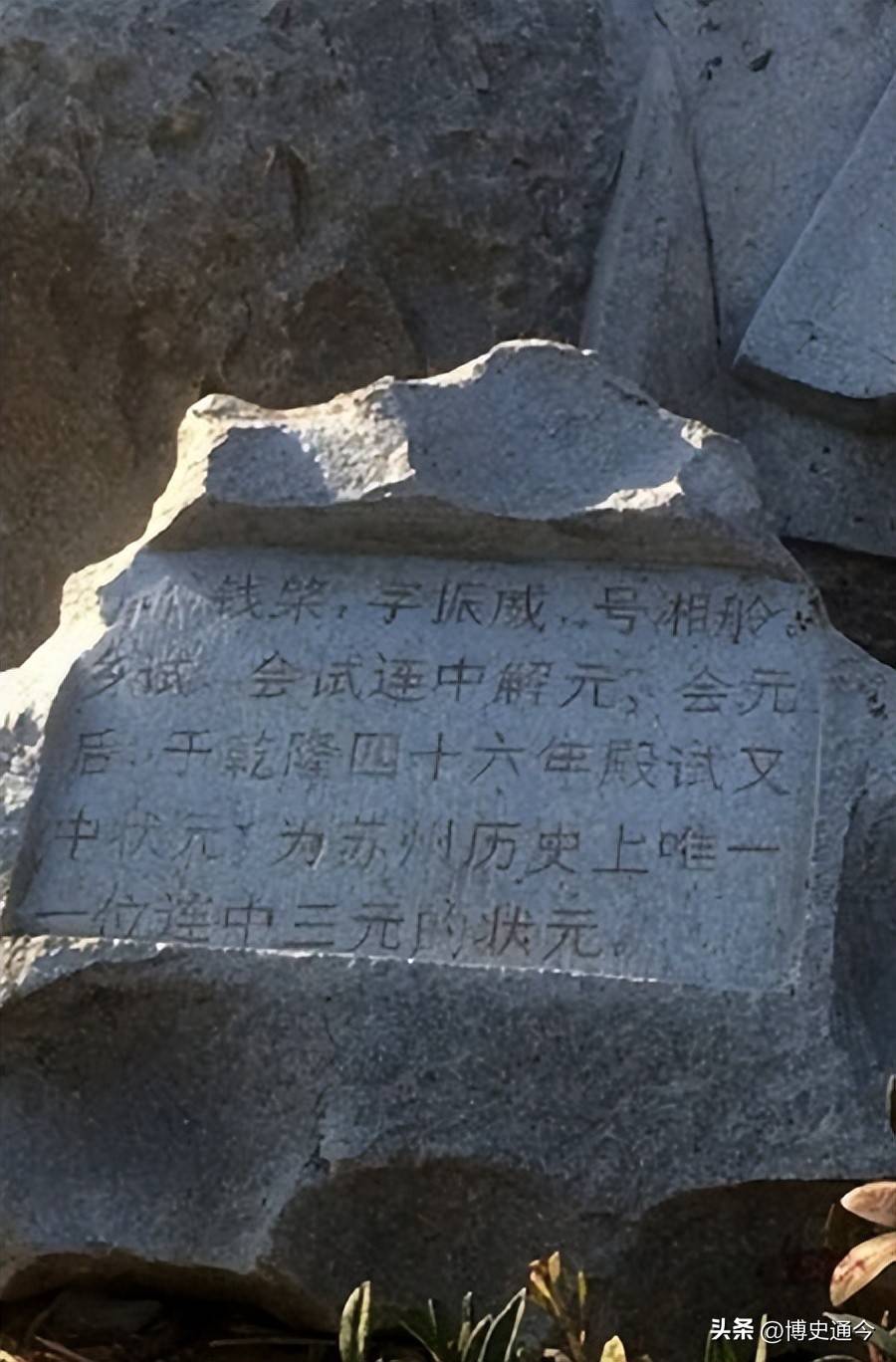

到了清朝乾隆年间,一位毫无争议的“六元及第”登场了——钱棨(qǐ)。他的“六元”在历史文献中得到了明确的记录,因此备受尊重。至今,苏州有一座纪念钱棨的三元坊,大牌坊至今矗立,彰显着这一历史成就。

钱棨,字振武,号湘舲,苏州长洲人。钱氏家族是长洲的名门望族,其祖上为唐朝末年的吴越王钱缪。钱棨的曾祖父钱中谐是清朝顺治年间的进士,后在康熙朝担任官职二十多年。由此可见,钱棨出身于书香门第,家族底蕴深厚。

钱棨生于雍正十二年(1734年),自幼家中长辈对他寄予厚望。然而,由于祖父和父亲均未在科举上取得显赫成绩,因此对他寄托了更大的期许。祖父为其取名“钱起”,字振武,寓意希望他能振兴家族荣光。后来,钱棨注意到唐代有位诗人也叫“钱起”,于是他告知父亲,最终改名为“钱棨”。“棨”原为古代信符,象征通达无阻,父亲取这个名字,寓意着他未来必能在科举道路上顺利通达。

在祖父与父亲的殷切期望下,钱棨从小便勤奋好学,学习极为刻苦。年仅七岁时,他便开始研究八股文,常常读书至深夜,休息片刻后再起床继续学习。老师们纷纷认为,凭借钱棨的努力,他未来必定成就非凡。

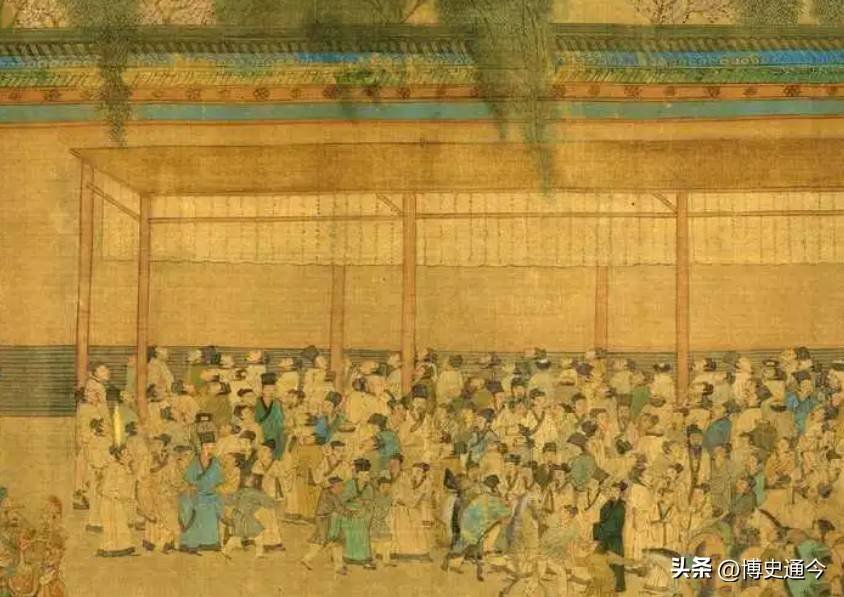

然而,尽管钱棨努力不懈,他并非天赋异禀的神童。根据《吴县志·卷七十一》记载,钱棨少年时期多次参加童试,却未能中选,这对他打击极大。明清时期的童试包括县试、府试和院试三个阶段,每年均有多场考试。通过县试、府试后,考生方可参加院试,最终称为“秀才”。对许多学子而言,童试便是一次艰难的考验,而钱棨虽然付出了巨大的努力,却始终未能成功中选。

钱棨每次参与童试,尽管奋力拼搏,但一直未能通过,这让他心情沉重,甚至萌生过放弃科举的念头。直至乾隆三十一年,已经年过三十的他,决定再试一次。这一次,他终于迎来了突破,先后在县试、府试和院试中均名列第一,获得“小三元”之誉,这一连串的优异表现,使他一举成功,成为了秀才。这一年的他已32岁,虽已过而立之年,但他的才学终于得到了应有的回报,堪称“大器晚成”。

钱棨的成功,也证明了他不是依赖天赋的神童,而是通过持之以恒的努力、扎实的学问,最终一鸣惊人,成为了“小三元”。他或许未曾想到,他接下来的科举之路,居然还有一个“大三元”在等待着他。

经过“小三元”的成功后,钱棨的父母倍感欣慰,开始为他准备到省府江宁(南京)参加乡试,若能顺利通过乡试,他便能晋升为举人。然而,钱棨没能想象到,命运又一次与他开了一个玩笑。在明清时代,乡试每三年举行一次。尽管钱棨很有信心,但接下来的六次乡试,他均未能通过,尽管他不断努力,却屡屡与成功失之交臂。

直到乾隆四十五年,46岁的钱棨第七次参加乡试,终于获得了“解元”的荣誉,名列第一。这一刻,他如释重负,终于实现了自己的梦想。

钱棨成为解元后,随即前往京城参加会试,并以出色的表现,获得了会试第一名,荣膺“会元”。古代的会试考生被称为“贡士”,会试的第一名则为“会元”。此时,钱棨的仕途似乎即将开启,而他的年纪已达47岁,尚处壮年。

一个月后,乾隆帝亲自主持殿试,并在殿试中钦定钱棨为状元。从此,钱棨便成功成为了“连中三元”的人物。结合他之前的“小三元”表现,钱棨的成就达到了“六元及第”。他的这项辉煌成就,至今无人能及。

然而,也有一些人质疑钱棨的“六元及第”是否真实无疑。有人指出,乾隆帝在殿试前原本打算让另一位考生秦承业获状元,但因钱棨已完成了“两元”,且在殿试时排名第四,乾隆帝最终决定将秦承业的名次与钱棨互换。虽然这一事件的真实性难以考证,但它仍为后世流传。

钱棨的仕途经历并非一路顺风。尽管他凭借六元及第获得了崇高的荣誉,但其官职生涯相对较短。尽管在他晚年担任上书房师傅,并获得了乾隆帝的青睐,但由于管理失误,最终被革职。后虽被重新起用,但他的人生巅峰已不再。最终,钱棨于嘉庆四年病逝,享年65岁。

钱棨的一生充满波折,但他坚韧不拔、持之以恒的精神,仍为后人所称道。尽管他没有大展宏图的长官生涯,但他的坚毅与学识,依然为世人所敬仰。他的经历,是对“勤奋与坚持”最好的诠释。